どこの国にいっても、世界遺産にはあまり行きたいとは思わない。

観光化された場所には、ローカルの面白さがないから

どうしても足が遠のいてしまう。

だけど、セネガルの奴隷貿易の島には行ってみたいと思っていた。

ゴレ島はセネガルの首都、ダカールかの沖合3kmに浮かぶ小さな島。

フェリーで25分ほどの距離にある。

1978年に世界遺産に指定された島だ。

15世紀から19世紀にかけて、ポルトガル、オランダ、イギリス、フランスがこの島を支配してきた。

アフリカの内陸から奴隷がこの島に集められ、アメリカをはじめ全世界へと売られていったそうだ。

奴隷貿易があったことやアメリカに黒人文化が根付いていることも、知識としては知ってはいるものの、

どこからどのようにして連れらていったのかは、想像ができなかった。

島では、れんがや石を積み上げてオレンジやイエロー、ブルーなどカラフルに彩られてコロニアル調の建物がならぶ。

路地には南国のブーゲンビリアが咲き誇り、ダカールの街並みとは全く異なっている。

さまざまな建物が並ぶなかで、「奴隷の家」という2階建ての建物がある。

2階は管理人が住む住居として使われ、奴隷は1階の小さくて暗い部屋に100人以上が詰め込まれて、

売られていく日を待っていたそうだ。

シンメトリーの建物の中央奥には「帰らざる扉」があり、

ここを出た奴隷は、二度とアフリカに戻ることはなかったという。

ダカールのフェリーターミナルにつくと、

そこには白人の観光客やツアー客があふれんばかりに出発を待つ。

彼らと共にフェリーに乗船する。ゴミが浮かび、海中にも漂う汚れた海を見ながら、

その水が透明感をましてきたころに、ゴレ島に到着した。

観光客はそれぞれのグループに分かれて、それぞれ黒人ガイドが島を案内してまわる。

観光客らしく、騒ぎながら自撮りをしている人たちもいる。

その様子を見ながら、どこかに気持ち悪さを感じているのは、自分だけなのだろうか。

チケットを購入し、奴隷の家に入ると、赤色に塗られたファサードが迎えてくれるが、

狭い敷地内には観光客だらけ。

悲しすぎる過去のあったこの場所で、記念撮影をしている人たちも多い。

白と黒という肌の色だけで、人を分けてはいけないと思うが、かつて支配側だった人も、支配された側の人も、楽しそうだ。

過去のことは過去のことで寛容に認めながら、二度とこの歴史を繰り返さないという思いから、写真を撮っているのだろうか。

こうした歴史に直接触れることがなかった自分としては、この光景が違和感としてのしかかる。

観光地ならではむず痒さを感じながら外に出た。

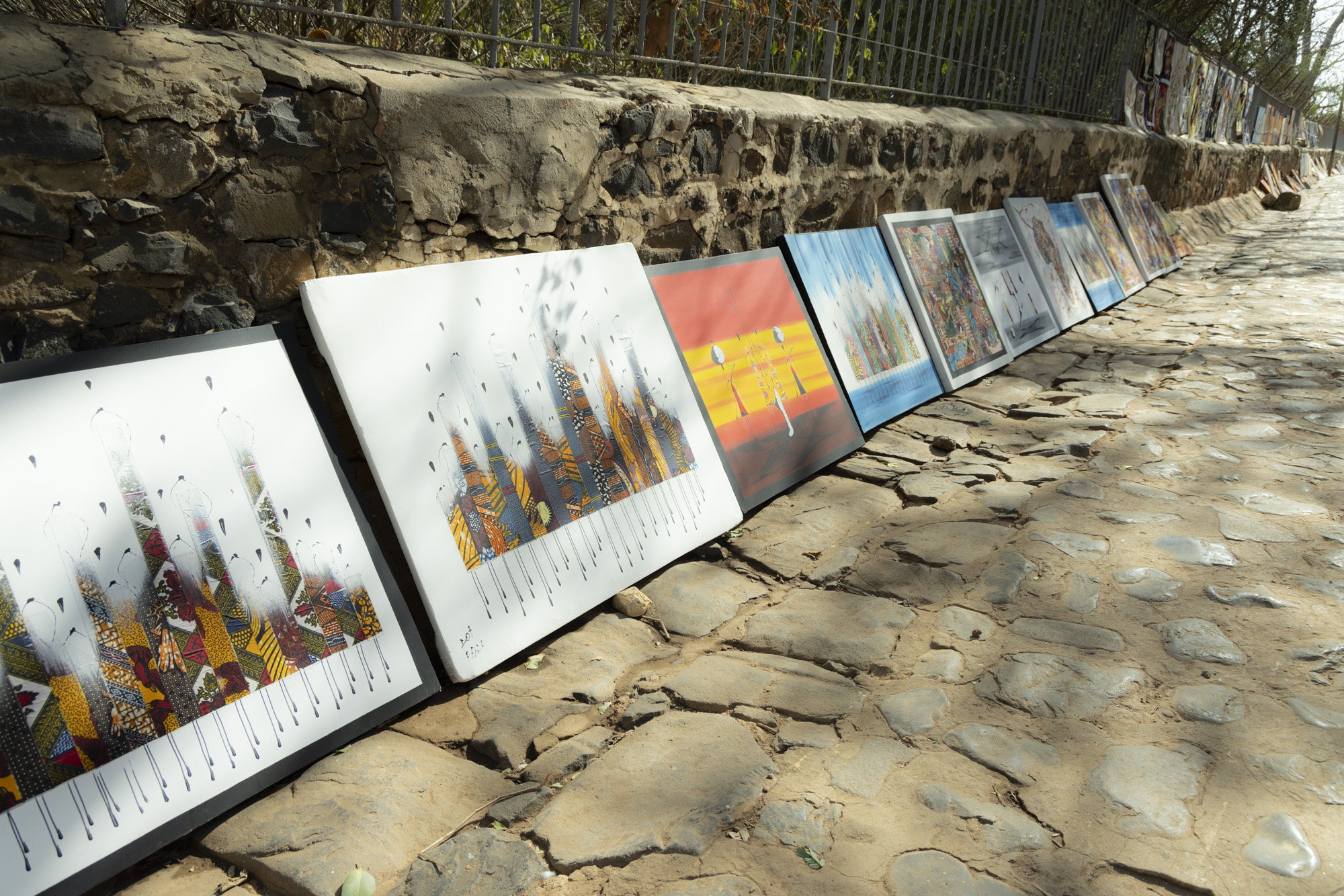

さらに島の奥に歩いていくと、少しずつのぼり坂になる。

その坂のまわりには、絵画が所狭しと並べられている。

それをゆっくり見てみたい気もするが、

足を止めるとセールスがはじまるので、ゆっくりと歩きながら見て回る。

多くが作家なのだろうが、ドレッドヘアに独特の衣装を着るなど、アーティストの雰囲気が漂う。

小さな瓶のなかに色とりどりの砂を入れて、絵を描きだしている人が実演をしていた。

日本語で呼び止められて、さらっとかわそうとすると、

北堀江に住んでましたと言われ、足が止まった。

聞くところによると、日本には10年ほど住んでいて、

北海道から九州までいろんなところで絵画や音楽を演奏しながら住んでいたそうだ。

日本人のことを熟知しているのか、一切勧誘もなく、

友だちのように話をしてくれる。

自転車でこれから旅をするんだと伝えると

「それがいい。ローカルにその国の良さがあるよね。」と言ってくれて、

ますます彼との距離が近くなった。

営業の邪魔をしてはいけないので、話しもそこそこに、

少しばかりのお金だけど気持ちよく渡して別れた。

それにしても、このアートの丘にいる人たちは、

ドレッドヘアの人が多く、パッチワークのような衣装を着ている。

世俗から抜け出たヒッピーのような人たちだ。

セネガルには、アフマド・バンバという、かつてカリスマ的な宗教指導者がいた。

バンバに仕える者のなかに、イブラ・ファルという人がいて、

この人もまた、セネガルではとても有名な指導者で

バイファルという教団の創始者だ。

セネガルはイスラム教の国なので、彼らもその指導者だが、

イブラファルは、イスラム的な戒律を一切守ることなく、

労働によってのみ導師であるアフマド・バンバに忠誠を近い、強く支えた。

セネガルでは、バンバとイブラファルはとても有名で、

様々なところに描かれている。

岡の上の壁にもバンバが描かれていたので、写真を撮っていた。

すると、絵の具が飛び散ったような服をきた男性が近寄ってきた。

そして、バンバのことやバイファルのことを教えてくれた。

彼はおもむろにワンピースのようなイスラムの装束をたくし上げると

パッチワークのボワっとしたズボンを履いていた。

「これはバイファルの象徴なんだ」という。

まわりにいる人たちを見ると、確かにパッチワークの服装をしている。

「ドレッドヘアもそのひとつだそうだが、ここにはラスタもいる。」

ラスタとはジャマイカの信仰的、宗教的な思想で、レゲエがそれだ。

バイファルとラスタの人たちは、この丘に住み、絵を描き、家族を持つ。

ここがおれの家だと入り口まで連れていってもらったが、

表には絵画作品がならべられ、その奥に家があり、奥さんもいらっしゃった。

ぼくがバイファルに関心をもったからか、いろんなことを教えてくれた。

写真を嫌がる人が多い中で、写真を撮らせてもらえた。

最後に喜捨しようかと思ったら、いらないと頑なに断った。

さんざん金をせびられる毎日のなかで、この姿はどこか神々かった。

帰りのフェリーから、あの山を眺めながら、その余韻に浸る。

自分には想像のつかない生き方をしている彼らを思い出しながら

もう一度来てみたい、彼らにあってもう少し話を聞いてみたい。

そんな思いを抱きながら、観光客に紛れながら下船し、

またダカールの排ガスのなかに戻ってきた。